돌아가자, 장미여관으로 Let’s go back to the Rose Inn

페이지 정보

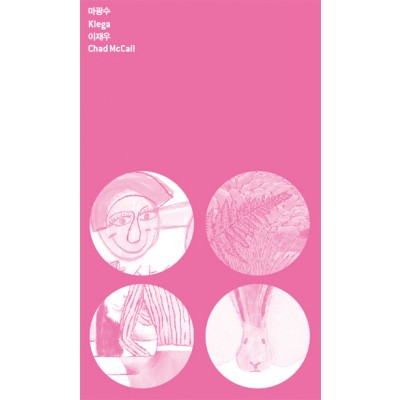

작성자 art 댓글 0건 조회 10,676회 작성일 12-01-13 15:24| 작가명 | 마광수, Klega, 이재우, Chad McCail |

|---|---|

| 전시기간 | 2012-01-12 ~ 2012-02-12 |

| 초대일시 | 2012-01-11 PM 6:00 |

| 휴관일 | 월요일 휴관 |

| 전시장소명 | 꿀(ggooll) |

| 관련링크 | http://www.43inverness-street.com 3256회 연결 |

돌아가자, 장미여관으로 Let’s go back to the Rose Inn

Group Exhibition

▲ 돌아가자, 장미여관으로

▲ 돌아가자, 장미여관으로

전시작가 : 마광수, Klega, 이재우, Chad McCail

전시일정 : 2012. 01. 12 ~ 2012. 02. 10

초대일시 : 2012. 01. 11 PM 6:00

관람시간 : Open 12:30 ~ Close 23:00(월요일 휴관)

꿀(ggooll)

서울시 용산구 한남동 683-3

T. 010-3783-4375

www.43inverness-street.com

돌아가자, 장미여관으로

꿀

‘돌아가자, 장미 여관으로’는 런던의 43 Inverness Street Gallery가 서울에서 기획한 첫번째 전시이다. 마광수를 중심으로 Klega, 이재우, Chad McCail등 국적과 세대가 다른 네명의 작가가 전시에 참여한다. 터부일수도 있고 지나치게 남용되어 진부할 수도 있는, 그럼에도 불구하고 소진되기 어려운 주제인 성(sexuality)을 4인의 작가가 각기 다른 각도에서 접근해 예술에서의 표현의 자유와 이를 받아들이는 사회 체제의 한계성에 대한 논해 본다.

장미 여관은 신촌 연세대 앞에 실존했던 모텔의 이름이다. 지금은 없어졌지만 마광수가 1989년에 발간한 시집 ‘가자 장미 여관으로’ 이후 러브 호텔의 별명처럼 차용되어 쓰여진 이름이기도 하다. 네온사인으로 반짝이는 비밀스럽고 퇴폐적인 러브 호텔로서의 이미지를 갖고 있는 동시에, 마광수의 동명의 시집을 읽어 보면 알 수 있듯이, 장미 여관은 사회의 규제와 윤리의 코드에 구애 받지 않는 상상의 자유가 있는 곳, 현실을 떠나 잠시 쉴 수 있는 곳, 본능과 성의 상상력을 도덕적 판단의 잣대로부터 벗어나 펼쳐 볼 수 있는 상징적 장소이기도 하다.

예술 창작에서 주로 다루는 주제는 항상 삶의 근본적인 문제를 떠나기 어렵다. 탄생과 죽음, 애증의 관계, 다양한 감정의 스펙트럼, 죽음, 폭력, 전쟁, 파괴, 자연의 경이 등 말이다. 이중 하나가 성(sexuality)이다. J G Ballard가 말했듯이20세기 이후의 인생에 반복적으로 등장하는 두가지 이슈가 Sex와 Paranoia(피해 망상)라면 욕망과 두려움은 삶을 움직이는 큰 원동력이라고 할 수 있을 것이다. 이 욕망의 큰 부분을 차지하는 것이 성이다. 인간은 성의 본능을 갖고 태어나 죽음까지 즉, 인간이 신체를 소유하는 존재인 이상 성의 본능을 버릴 수는 없다. 이렇듯 자연스러운 주제이긴 하지만 정치나 종교계 등의 기득권으로부터 가장 억압을 받아온 주제 중 하나이기도 하다. 지배 계층이 통치를 위해 자유로운 성의 표현을 제한했던 것은 세계 역사적으로 볼 때 드문 현상은 아니다.

예술 창작에서 주로 다루는 주제는 항상 삶의 근본적인 문제를 떠나기 어렵다. 탄생과 죽음, 애증의 관계, 다양한 감정의 스펙트럼, 죽음, 폭력, 전쟁, 파괴, 자연의 경이 등 말이다. 이중 하나가 성(sexuality)이다. J G Ballard가 말했듯이20세기 이후의 인생에 반복적으로 등장하는 두가지 이슈가 Sex와 Paranoia(피해 망상)라면 욕망과 두려움은 삶을 움직이는 큰 원동력이라고 할 수 있을 것이다. 이 욕망의 큰 부분을 차지하는 것이 성이다. 인간은 성의 본능을 갖고 태어나 죽음까지 즉, 인간이 신체를 소유하는 존재인 이상 성의 본능을 버릴 수는 없다. 이렇듯 자연스러운 주제이긴 하지만 정치나 종교계 등의 기득권으로부터 가장 억압을 받아온 주제 중 하나이기도 하다. 지배 계층이 통치를 위해 자유로운 성의 표현을 제한했던 것은 세계 역사적으로 볼 때 드문 현상은 아니다.

Henry Miller의 ‘북회귀선’이 미국에서 1960년대에 외설 시비로 법정에 올랐던 사건, D. H. Lawrence의 ‘Lady Chatterley’s lover’가 1923년에 이태리에서 처음 출판되었으나 1960년대까지 영국에서는 출판이 금지되었던 것, Marquis de Saad의 책 ‘120 Days of Sodom’을 기본으로 만들어진 Pier Paolo Pasolini의 영화 ‘Salo’가 지금도 몇몇 나라에서는 상영이 금지되어 있는 것 등이 그 예이다. 그러나 이런 글을 쓴 작가가 구금까지 된 것은 결코 흔한 일이 아니다. 1992년 마광수의 소설 ‘즐거운 사라’는 출판에 이어 판금이 되었고, 작가는 사상범으로 구속 조치 되었다. 그 후 20여 년이 지난 지금, 러브 호텔과 교회 십자가의 수가 막상 막하로 많은 대한민국에서 ‘즐거운 사라’는 아직 판금이 풀리지 않은 상태이고 마광수의 이름 옆엔 여전히 ‘변태’ 라는 별명이 따라 다닌다. ‘돌아가자, 장미여관으로’는 이런 모순을 이야기 해보고자 하는 의도로 기획되었다.

동영상에서 섹슈얼 판타지가 난무하는 시대에서 작가의 역할은 그것을 카피하여 상업적으로 이용하기 보다는 다시 성의 근본적인 색깔을 들여다 볼 수 있게 해줘야 하는건 아닐까? 그러기 위해서는 창의성의 바운더리를 자극하는 극단의 상상력의 탐구가 받아들여질 수 있는 성숙한 사회 여건이 조성 되어져야 할 것이다. 전시에 참여한 네 작가는 단순히 말초 신경만을 자극하는 작업을 하기 보다는 성이란 어떤 면을 가진 개념인가를, 즉, 호기심, 욕망과 야심, 판타지, 성의 여러가지 색깔에 대한 자각, 중독성, 폭력성, 가학/피학성 등을 탐구하는 고집 있고 진지한 작업 태도를 공유하고 있다. 마치 성이라는 ‘생명체’를 ‘실험’하고 ‘연구’하는 과학자들처럼.

▲ 마광수, 얄미운 그녀, 37.5x53.0cm, 종이에 파스텔, 2010

마광수는 문인답게 시와 그림이 있는 신문인화를 그렸다. 먹과 파스텔등을 사용하여 만든 작업은 언어와 이미지가 분리되지 않고 자연스럽게 어우러지며 직설적이고 원색적인 느낌으로서 영원한Voyeur로서의 마광수가 쓴 시화로 된 메세지나 편지 같은 느낌을 준다. Chad McCail은 죄의식으로부터 해방된 성의 입문 신화를 만들었다. 성경 창세기의 뉘앙스가 강한 설정과 인물을 등장시키며 사춘기 소년, 소녀가 성에 눈뜨는 과정을 자연스럽고 이상적인 관점에서 보여줌으로써 사회 시스템의 성에 대한 조작성과 제재(制裁)를 맥케일 특유의 방식으로 풍자한다.

▲ Chad McCail, Rites of Spring/Pit’

그림 형제의 동화를 읽는 것처럼 유희화시킨 리얼리즘의 화법으로 인간 본성의 어두운 면을 보여 주는 작업을 해온 이재우의 이번 전시를 위한 그림들은 드로잉과 유화의 중간 지점에 머물러 있다. 셰익스피어의 ‘한여름밤의 꿈’을 보듯이 코믹하면서도 동시에 초현실적이고 몽환적인 느낌을 불러 일으키는 이미지들이다. 연극의 세트처럼 연출된 느낌의 실내 공간에 앉아 있는 여자는 배경과 함께 녹아서 흘러내리는 듯해 보여서 은밀한 감정과 호기심을 엿보는 이에게 불러 일으킨다. 장면 자체가 감각의 스테이지 그 자체로 변한다.

▲ 이재우, bar에 앉은 여자, 53x72.7cm, Oil on Canvas, 2011

핫백이 진화하여 남성의 성기가 돋아났다면 어떨까? 뜨거운 고무 물병에 달린 성기에서 금방이라도 흘러나올 듯한 액체가 연상된다. 패티시즘에서 애용되는 고무로 만들어진 살색의 용기가 인체의 도구화를 냉소적인 휴머로 이미지화하고 있다. 이번에는 코카콜라 캔이 서울의 담벼락을 서서히 관통(penetration) 한다. Klega의 작업은 지적인 ‘Visual Pun’ (시각적인 말장난)이라고 할 수 있다.

▲ Klega, Everywhere

‘즐거운 권태와 감미로운 퇴폐미의 결합을 통한 관능적 상상력의 확장은 우리의 사고를 보다 자유롭고 풍요롭게 만들어 준다. 인류의 역사는 상상을 현실화 시키는 작업의 연속이었다. 꿈이 없는 현실은 무의미한 것이고 꿈과 현실은 분리되지 않는다. 꿈은 우리로 하여금 현실적 실천을 가능케 해주는 원동력이 되어 주기 때문이다. 시에서의 상상이 설사 ‘생산적 상상’이 아니라 ‘변태적 공상’이 된다 한들 무슨 상관이 있겠는가. 시는 꿈이요, 환상이요, 상상의 카타르시스이기 때문이다. 꿈속에서 하는 행위조차 윤리나 도덕의 간섭을 받아야 한다면 우리의 삶은 정말로 초라하고 무기력해지고 말 것이다. 누가 뭐래도 나는 시를 통해서 사랑의 배고픔과 새디스틱한 본능들을 대리 배설시키고, 또 그럼으로써 격노하는 본능과 위압적인 양심 사이에 평화로운 타협을 이루고 싶다.’ 마 광수, 1989년 4월 ‘가자, 장미여관으로’ 서문에서 -

추천0

- 이전글문자유람展 12.01.13

- 다음글2012 제 3회 갤러리이레 신진작가 공모展 12.01.13

admin님의기획 및 단체전 관련글

admin님의기획 및 단체전 관련글

- H인기글 점점, 촉촉, 지지 03-28

- H인기글 콜렉티브프로젝트: XXTOPIA: 미래에 대한 공상 03-21

- H인기글 ⟪식물이 동물을 먹는다⟫ 03-14

- H인기글 에어 타임 Air Time 02-27

- H인기글 《Extra Ordinary: 가장 일상적이고 특별한》 02-24

- H인기글 의정부문화역-이음 <창작스튜디오> 레지던시 1기 입주작… 01-20

- H인기글 SIMULAQUE (시뮬라크), 빈센트 반 고흐 ‘고흐… 12-18

- H인기글 Pathfinder : Intersect, Ripple… 11-01

- H인기글 양평군립미술관 신진작가전 2부 <뉴 앙데팡당: 앎; 인… 10-18

- H인기글 《BOTH》 10-11